时间:2025-10-12 点击量:492 作者:索奇AIGC

文|大牙

本期人物|CevnLau

AIGC艺术家 @CevnLau

刘锴

AIGC艺术创作人、作曲人

集换社联合创始人

Ai深耕剧组联合主理人

卟卟工作室主理人

中央美术学院国际学院数字艺术研究室AIGC特约讲师

大连艺术学院《衍•艺工坊》AIGC校外导师

代表作:《丝路》

第四届文明交流互鉴对话会开幕式展映

世界市长对话敦煌活动中展映

日本大阪世博会线上AIGC艺术馆中展出

中央美术学院国际学院《数艺拂晓》艺术展参展

全球文明对话部长级会议“文明交流互鉴与人民相知相亲”分论坛中展映

杭州博悟馆2050恳谈会展映

广州迷因艺术节线上艺术馆展出

获得“2025华韵奖”最佳MV美术奖-国赛一等奖

献礼第八届丝绸之路(敦煌)国际文化博览会

在AIGC领域斩获的证书及奖状

01

(

从结缘到全力投身AIGC艺术实践

)

“MidJourney的迭代让我看到了AIGC在视觉创作领域的潜力。当时用它生成的一系列丙烯画风的插画作品发布到小红书后,意外获得了不少关注和流量。”

2024年秋,CevnLau初次接触AIGC,由此开启了他与智能生成内容领域的不解之缘。彼时,他已是一名经验丰富的品牌设计师,同时也是集换社公司的联合创始人,长期负责品牌整体视觉与形象建设。尽管工作繁忙,他仍主动深入这一新兴领域,投入时间系统学习。在起步阶段,CevnLau从模仿优秀案例入手,逐步掌握提示词撰写技巧,学习如何通过语言精准控制图像输出。然而,凭借多年在品牌与平面设计领域所积累的美学素养,他并未止步于技术层面的模仿,而是更加关注生成内容在风格统一性、视觉逻辑与整体叙事上的协调与专业表达。

受邀于中央美术学院国际学院《数艺拂晓》艺术展上发言

“在构思Prompt时,我会习惯从“设计目标”入手,不仅描述对象或场景,更注重构建画面的整体结构、氛围与细节层次。随着对AIGC理解的加深,我不再局限于使用现成的闭源平台,而是开始尝试训练自己的LoRA模型,以期形成更具个人特色的绘画风格。这一过程让我对模型微调与风格化控制有了更扎实的掌握。之后,我又将探索范围拓展至视频领域,尝试运用AIGC技术生成动态视觉内容。这一阶段的实践进一步深化了我对内容生成与技术应用的理解。”

一路走来,从初期的简单提示词调试,到后续的模型训练,再到视频创作的技术探索,CevnLau 对AIGC的认知不断深化,技术视野也日益拓宽。更为重要的是,AIGC 为他带来了长久以来所追寻的东西——一种更自由、更高效的艺术创作方式。

与费俊教授在《数艺拂晓》艺术展中参观交流作品

“我希望通过生成技术做出区别于主流风格、具有自我调性的作品——不管是静谧中带点故事感的画面,还是将现实元素与超现实构图相结合的风格,都在尝试传递某种情绪或观念。”

也正因如此,当被问及如何定义自己当下的身份时,他毫不犹豫地选择了“AIGC艺术家”。

“这个身份强调了对技术的运用,更突出了创作中的艺术属性。我并不局限于单纯地使用工具,而是更注重借助AIGC实现个人化的美学表达和观念传递。现阶段,我的创作重心并不在商业化上,而是更倾向于探索艺术的可能性与独特性。创作对我而言,不只是图像,更是带有强烈个人符号的艺术创作。”

02

(

揭秘《丝路》AIGC工作流

)

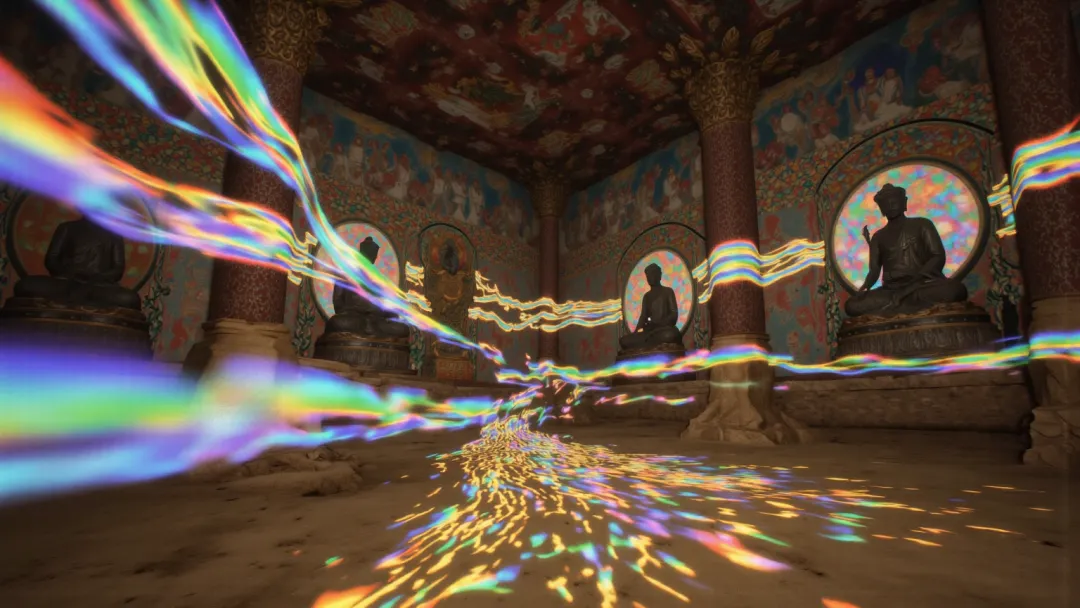

在CevnLau的众多作品中,《丝路》无疑是他个人最满意、也最重要的代表作。

Q:为什么选《丝路》?

“这部作品是我从平面设计思维向影视动态叙事的重要转型。它不再局限于静态画面的表达,而是通过镜头语言、动态节奏和音乐情绪,构建出一个完整而富有沉浸感的影视作品。但于我而言,比荣誉更珍贵的是这部作品所实现的技术与艺术的融合,以及它为我的创作之路开启的新的可能。”

《丝路》在第四届文明交流互鉴对话会开幕式上展映

风格的系统性呈现:这是他首次将个人长期积淀的视觉风格——融合古典丝路元素与数字超现实想象——系统性地运用于视频创作之中。

音乐的深度探索:作品中的配乐,包括旋律和歌词,均通过一套创新的工作流完成,真正实现了从视觉到听觉的一体化精准表达。

业界的广泛认可:作品在多个国内外重要数字艺术展会中展出,并获得了业内的关注与认可。

Q:这次创作的灵感来源?

“这部视听史诗的最初灵感,源于歌手周深的那首《浮光》带来深刻触动。歌曲中悠远而恢弘的旋律,不仅传递出中华文明特有的磅礴与深邃,更以一种难以言喻的美感,唤起了我内心深处对文化传承的想象与情绪。歌词中流淌的诗意与历史感,让我开始思考,是否也能用AIGC的方式,创作出一首承载类似中华精神的音乐美术作品。我希望能捕捉那种‘大漠孤烟直,长河落日圆’的苍茫与恢弘,想呈现出边塞诗中所独有的,介于孤寂与壮美之间的辽阔感。” 这个最初的执念,最终演变成了我们看到的《丝路》”

Q:这部AIMV的创作技法有哪些特点?

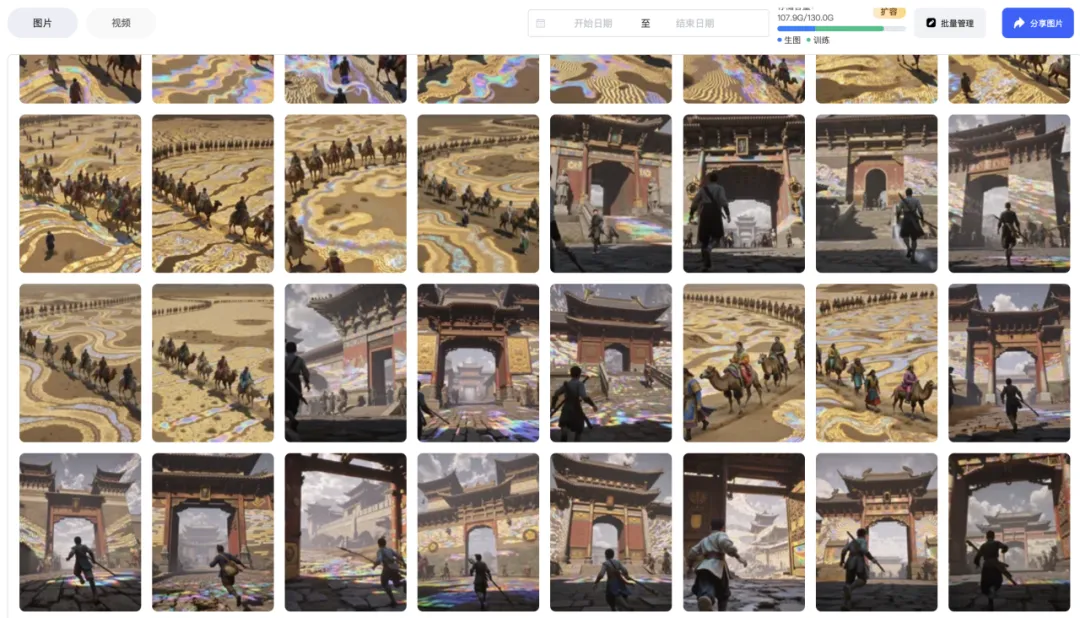

“《丝路》独特的视觉质感,并非依赖任何单一模型。其秘诀在于融合多个经过专门训练的LoRA模型。我并未依赖单一模型,而是将分别针对不同部分、不同质感的LoRA以不同权重组合生成,再配合风格提示词控制画面。这种方法,就像调制一杯精妙的鸡尾酒,基酒、辅料、装饰的比例各不相同,最终才能得到层次丰富、风格独特的口感。”

Q:为什么最终选定这个视觉风格?期间都做了哪些努力?

“风格的确立,对我而言并非一个随机‘探索’的过程,更是对内心已有蓝图反复‘印证’的过程。在筛选用于训练的图片时,我会明确知道想要的画面风格,比如光效如何、色彩有何倾向、质感虚实以及与主流风格的差异。同时,在训练和测试Lora的过程中,也要考虑生成结果的稳定性。”

“

对“音画同步”极致追求

”

《丝路》的一大亮点,是其实现了从视觉到听觉的一体化精准表达。作品中的配乐,包括旋律和歌词,均通过一套创新的工作流完成人工旋律+歌词创作 + AIGC生成编曲 + 人工精细调整。CevnLau凭借其作曲人的深厚功底,以音乐人浪漫诗意的作法,先构思音乐再反推画面,正是这种对音乐创作的深度掌控和对音画关系的精妙理解,才最终成就了《丝路》这部作品独特的音画魅力。

利用传统编曲手段Logic Pro,对音乐AI生成进行精细控制

1.专业编曲先行,奠定灵魂框架:

Logic Pro 等专业音频编曲工具,凭借自己的音乐知识完成核心的编曲工作 。他确立了作品的“中国风”基调,巧妙运用了以“Do Re Mi So La”为主的五声音阶 。

2.AI功能协同,实现创意放大:

在有了坚实的编曲框架后,他再利用AI的一部分功能,将这段编曲“翻译”和延展成完整的曲段 。在引导AI时,他会明确加入箫、战鼓、中国大鼓等乐器元素,以营造符合中国风气势磅礴的氛围 。

3.细节精修调控,注入人类情感:

AI生成初步成品后,再次将其导入Logic Pro,对旋律、配器等细节进行专业级的精细调整。

其中精妙的一处处理,是主歌与副歌之间人为设置了一个停顿,将副歌的情绪推升起来。虽是人为加入的,但AI对其进行了非常好的修饰和优化,最终呈现出了意料之外的完美效果。Logic Pro 等专业音频编曲工具,凭借自己的音乐知识完成核心的编曲工作 。他确立了作品的“中国风”基调,巧妙运用了以“Do Re Mi So La”为主的五声音阶 。

4.剪辑的艺术,节拍之上的“呼吸感”:

摒弃“卡点”的表层逻辑,真正秘诀在于——

以场景切换为重拍:将大的场景转折点放在节拍上,而场景内的镜头切换则保持一定的随机性,创造出流动的“呼吸感” 。

毫厘间的延迟与提前:将画面切换在节拍打下的一瞬间,稍微提前或延迟一点点,“这样给人的感受会更舒服一点” 。

“

随时补给的「AI工具箱」

”

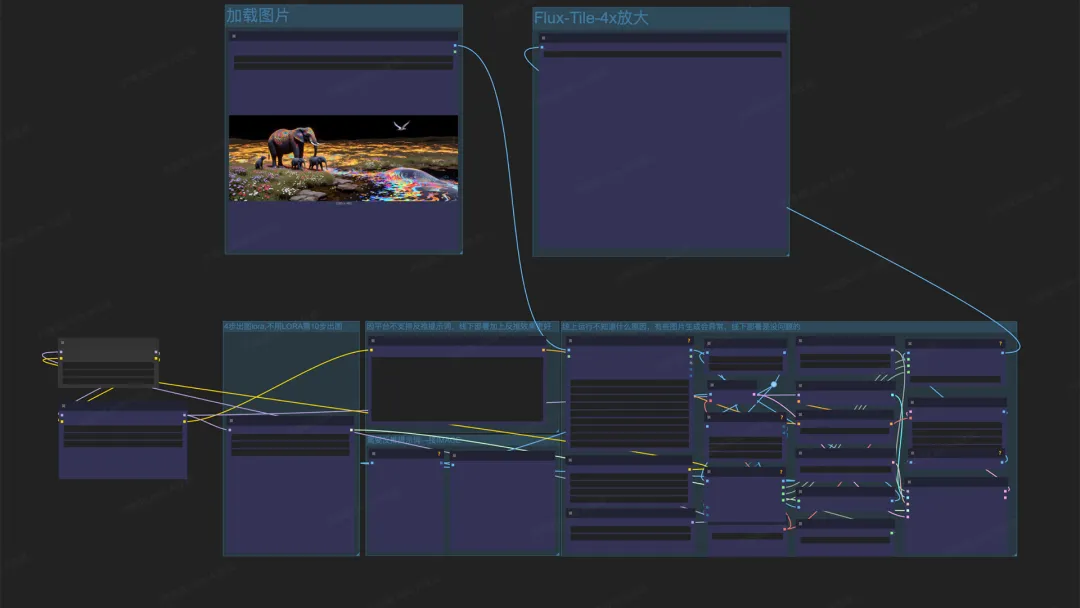

利用ComfyUI对画面风格、质量进行调整和控制

“未来的AI创作工具一定会更加多样化。针对不同画面的需求有不同的解决方案。” CevnLau的工具箱验证了这一点,其中包含了MJ、SD、Runway、可灵、即梦等AIGC工具,以及PS、Final Cut Pro、AE等后期软件。选择工具的关键在于“对症下药,例如,《丝路》中出现了大量角色镜头,多数都采用了先对人物进行LoRA训练再生成的方式。而在另一部作品《顶流》中,演唱环节则使用了MJ结合Wanz.1的数字人功能来实现。”

“

抽卡也是创作一部分

”

对于许多创作者把结果不佳简单归咎于抽卡次数不够,而忽视了更关键的创作环节。

“抽卡”本身就是创作的一部分。但我觉得一个很大的挑战是避免过度依赖抽卡,因为这会让人陷入一种惰性,容易真正有效的方法,是在抽卡之外,把更多精力放在 Prompt 的逻辑、结构以及后期调整上,这样作品才会更贴近最初的审美目标。AI创作的魅力就在于这种不确定性,它也可能带来新的灵感。”

“

Prompt作为引导方向

”

在风格化上面确实会使用一些特定的风格描述词去引导画面风格的走向,但这些提示词主要还是需要配合LoRA去完成。

“ 比如在风格化方面,我会使用一些特定的风格词去引导画面的走向,但这些词往往需要和 LoRA 结合,才能真正形成理想的风格效果。当然,Prompt 只是引导的一部分,对 AIGC 结果的控制其实是多样的——像 ControlNet、图生图,甚至一些闭源平台的功能,都会在不同环节帮助我把握作品的整体方向。”

Q:创作中遇到哪些挑战?

“最大的挑战是风格一致性,以及细节的把控,特别是风格化之后,手指和脚趾的变形问题会严重不少。”

他的解决方案朴实而有效:“抽卡、局部重绘、PS修图,不断尝试并修复”

“

当《丝路》最终完成时

”

“一方面,它延续并总结了我之前在风格化上的一些技术探索;另一方面,它又是我第一次把视频和音乐结合到AI创作里去尝试。对我来说,它不仅是一次创作上的突破,也让我更加坚定了一个方向:AI艺术一定要走出同质化,走向风格化和差异化,才能真正体现个人的表达。”

03

(

AI时代的艺术家创与作

)

在深度剖析了《丝路》的“术”之后,我们更进一步,探寻CevnLau创作背后的“道”——他的创作哲学。在创作中,AI究竟是画笔、伙伴还是猛兽?CevnLau给出了一个精准的比喻:“下属”。

“我会先把自己的需求、想要的效果清晰地传达给它,然后不断去训练、引导它,直到它逐渐理解并生成出符合我期待的内容。最后的环节依然需要我来验收和修正,就像主管对团队成员的工作进行把关一样。”

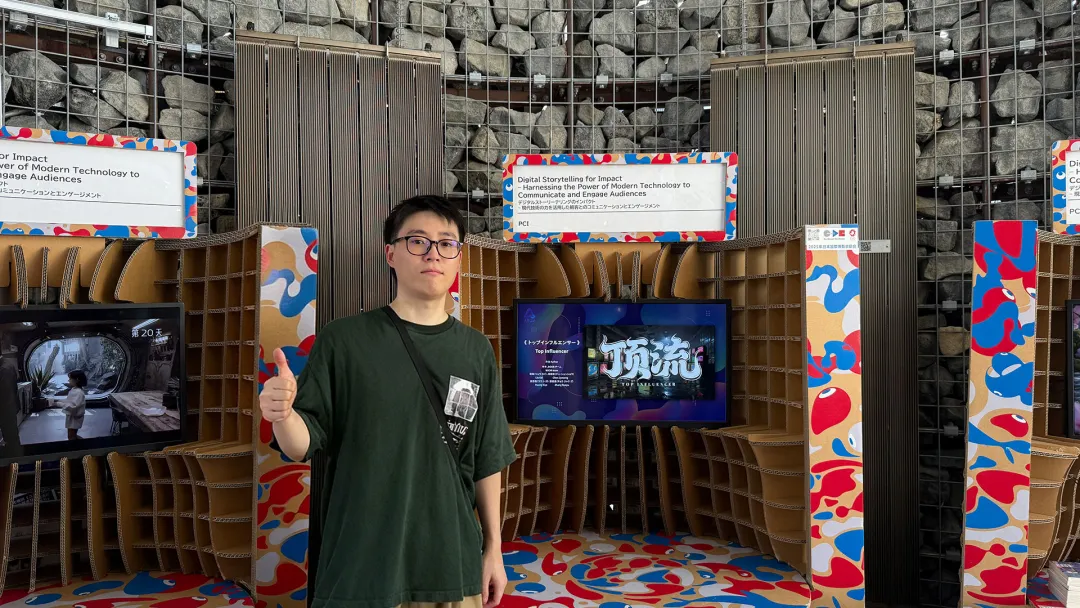

作品《顶流》在2025日本大阪世博会线下展映

这个比喻,精准地描绘了顶尖AIGC艺术家与AI之间真实的关系:不是被动的接受,而是主动的掌控;不是简单的指令,而是持续的调教与管理。

“我通常会把“准确性”和“情绪表达”放在首位。AI生成中存在结构错误、比例失衡、违和感强的地方,我都会选择修正;而AI意外带来的新鲜感或独特氛围,我也会选择保留。对我来说,AI提供的是一种“可能性”,但最终让作品有灵魂的,还是我自己的判断与二次雕琢。”

当被要求用一句话形容自己的风格时,他凝练出五个字:“光感超现实”。

他进一步解释道:“把虚拟光影与实体质感融合在一起,制造一种介于梦境和现实之间的张力。”

这正是其作品,如《丝路》、《顶流》,能够带给人强烈视觉冲击力的核心所在——它们并非凭空臆造,而是在现实的逻辑之上,嫁接了属于数字世界的、迷幻而绮丽的梦境。谈及AIGC的未来,CevnLau的兴奋更是溢于言表。

“最近让我受到很大启发的是NanoBanana的发布。它在视频创作上大幅降低了多机位的成本,这对创作者来说意义很大。以前一些复杂的拍摄手法需要大量抽卡和技术手段去保证一致性。这让我对AIGC影视创作的未来充满期待,相信会有越来越多高质量、完成度很高的作品涌现出来。”

04

(

AI没那么神,人也没那么弱

)

从UI设计师到AIGC艺术家,从模仿学习到自建模型,从静态插画到影视叙事,CevnLau用作品证明——工具的革新只是序章,而真正的核心,永远是工具背后那个独特的、拥有审美、思想与不懈探索精神的“人”。在访谈的最后,我们请他给刚刚踏入这个领域的新人的建议,他的回答或许正是这篇文章最好的结尾:

“不要过度依赖AI和技术。技术始终是为创作服务的,真正让作品有活力的还是人的参与和思考。AI生成的内容同质化问题非常严重,如果只是依赖工具,很容易淹没在同质化作品里。只有不断去探索属于自己的风格和内容,把个人的想法和独特性注入进去,作品才能脱颖而出。”

其他AIGC作品:

《顶流》2025日本大阪世博会AI艺术展中展出

《加沙的大眼睛》世界人工智能大会WAICUP展映

《海丝星航》获中日韩华人AI歌曲创作大赛银奖

《千禧梦旅》2024AI春晚播出

《饕餮谶》获快手星芒短剧优秀奖

△ 欢迎关注CevnLau小红书

由大牙发起的《一人一个AIGC代表作》访谈节目,致力于记录AIGC时代的艺术创作者。专注深度对话,一篇专访讲透一件AIGC艺术作品,聆听创作心声,洞见技术与艺术融合的未来。

个人观点,仅供参考

(本文内容转载自索奇AIGC微信公众号。版权归原作者及原出处所有,如有错误或者涉及版权问题,请及时与我们联系更正或删除相关内容,感谢您的理解与配合。)